Interviews

文:山本貴也

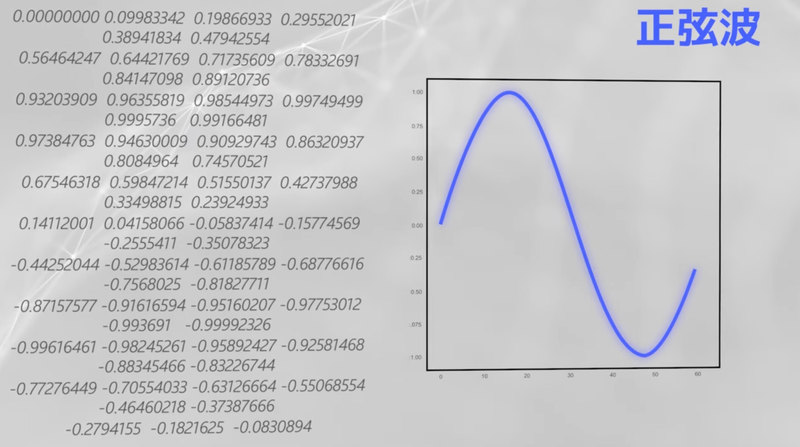

蓮尾は、異能vationプログラムが終了したあとも視覚障害者とデータサイエンスを結ぶ研究・開発を進めている。たとえば、蓮尾は音の高さの変化でグラフの変動を把握するソフトの開発を行っているが、そもそもグラフについてどのくらいまで知っているのかを盲学校の学生にヒアリングし、今後のコンテンツ作りに役立てようとしている。

そもそも、グラフは数値を把握しやすくするためのもの

蓮尾は、視覚に障害のある人がAI開発やデータサイエンス学習を行える環境を整えることをひとつの目標にしている。しかし、そのためにはもっと裾野を広げる必要を感じているという。

「視覚に障害があるとプログラミングは自分とは無縁のものと思い込んで、そもそもプログラムとはどういうものなのかとか、プログラミングはどうやったらいいのかというような基本的な部分にも関心を持ちにくいんです。そこを押さえないと、データサイエンスにまでたどりつきません。中学生や高校生、大学生といった若い人が主な対象になると思いますが、データサイエンスの手前のつまずきやすいところを乗り越える工夫をしてあげる必要があると思っています」

ただ、蓮尾の関心は視覚障害者や若い世代だけに向いているのではない。思考の先にあるのは、社会のすべての人だ。

「政府が言っているように、今後はAIを使うことが前提の社会になると思います。そういった社会になったとき、使えない人が取り残されてしまうというのは幸せじゃありませんし、AI開発に関わっている自分としても何か気まずい思いがします。視覚に障害のある方に限らず、障害を持った方、あるいは定年後とか高齢者の方とかあまりデジタルに触れていない人も、すべての人がデータサイエンスに関われるような社会作りに貢献できるようにしたいと思っています」と蓮尾は目を輝かせる。

最後に、蓮尾に読者へのメッセージを聞くとこんな言葉を残してくれた。

「組織や団体ではなく個人を対象に、かつ、これを成功させることで何千億円のユニコーン企業になるとか、ノーベル賞を取るような可能性があるといったメインストリームのものではまったくないアイデアに対して、支援してくれる異能vationのようなプログラムは珍しいですよね。これが成功した暁にはこういう効果があるとハッキリとは示せないけれども、自分では絶対に重要だと思っている、そういったものを持った人にはすごくいいプログラムだと思います」

蓮尾が「自分では絶対に重要だと思っている」という視覚障害者とデータサイエンスに関する研究も、異能vationプログラムの支援を得て、さらに進み続けるはずだ。

蓮尾高志プロフィール