Interviews

衣服に生命感を吹き込む「依リシロ」(中編)

加山晶大

2020年度の異能vationプログラム「破壊的な挑戦部門」に挑んだ加山晶大。「依リシロ」の開発中にインタビューを重ねると、どこにフォーカスするのか、さまざまな道が見えてきたという。

文:山本貴也

2020年度の異能vationプログラム「破壊的な挑戦部門」に選ばれた加山晶大は、ハンガーに掛かった服が意思を持ったかのように動く「依りシロ」の開発を進めた。

開発の要点は、ハード面、ソフト面の両方にあった。

ハード面では、耐久性が課題となっていた。「依りシロ」は、ハンガーのフックの部分が回転する構造になっている。このフックは可動性が求められるのと同時に、デバイスの全重量を支えるために堅固な構造となっている必要がある。そこでパーツの再設計を行い、フックの耐久性を高めた。

最初期のプロトタイプ

方向性が見えにくいのが、ソフト面の開発だった。「依りシロ」はデモで周囲の人に見せるといい反応が返ってきたが、社会で実際にどのようなニーズがあるかが見えてこない。それまではモーションキャプチャー用のカメラで人の動きを捉え、その動きに服が連動するようにしていたが、それだけでは不十分なことが想定された。そこで、人づてに紹介を受けたり一件一件メールを出したりするなどして、ショップやアパレルの関係者にインタビューを行うことにした。

「本当はリビングスペースといったプライベートな空間で、生活に溶け込むような形で服とコミュニケーションを取ってもらうのが理想なのですが、ニーズとのバランスを考えるとやはり商業施設で使われることを想定すべきだと考えました」と加山は言う。

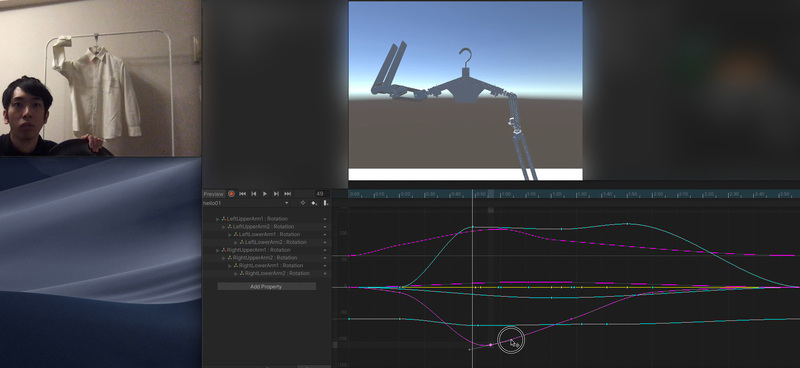

プロトタイプのデモンストレーション

インタビューを進めるうちに見えてきたのが、2つの方向性だった。デザイナーをはじめとしたファッション業界寄りの人に話を聞くと、服そのものの美しさを見せたいという意向が強い。一方、ショップの関係者からは、店を訪れた客とのコミュニケーションの接点にするため、インタラクション性やコミュニケーション性を重視したいという意見が聞かれた。

「衣服を見せるための動くディスプレーとして考えていくべきなのか。インタラクティブ性にフォーカスするのか。途中からその2つの方向性が見えてきて、考えさせられるようになりました」

ロボットマネキンのように動くディスプレーのツールはこれまでにもあったため、その方向性は新しさは薄い。しかし、そちらのニーズも、確かにある。どちらの方向性にも対応できるよう、被服心理学に基づいて服のタイプに合った動きをいくつか用意し、スマートフォンのアプリケーション上で選択してユニークな空間演出ができるようにソフト開発を進めた。

「ソフトのコンセプトを固めて開発を進めたのですが、並行してデモの準備なども行っていたので、結局異能vationプログラムの1年という期間中に完成形にまで持っていけなかったんです。そこは、オーガナイズがきちんとできていなかった部分があると思っています」と開発進行の課題も見つかった1年だった。

次回は、異能vationプログラム以降の開発について話を聞く。

ソフトウェアの開発画面

後編(10月3日公開予定)に続く

加山晶大プロフィール